Festspielhaus, 28 juillet

Ce n’est ni le filet d’eau tiède de la production de Philippe Arlaud (2002-2007), ni la catastrophe de celle de Sebastian Baumgarten (2011-2014), mais il faut reconnaître que Bayreuth, dès qu’il s’agit de monter Tannhäuser, s’avère incapable de se hisser à la hauteur de sa réputation, sur le plan visuel, du moins. Non que le travail de Tobias Kratzer et son équipe soit indigent, il est même plus d’une fois passionnant. Fait simplement défaut la cohérence, en regard du (ou des) messages de l’œuvre, comme de la construction de la mise en scène elle-même.

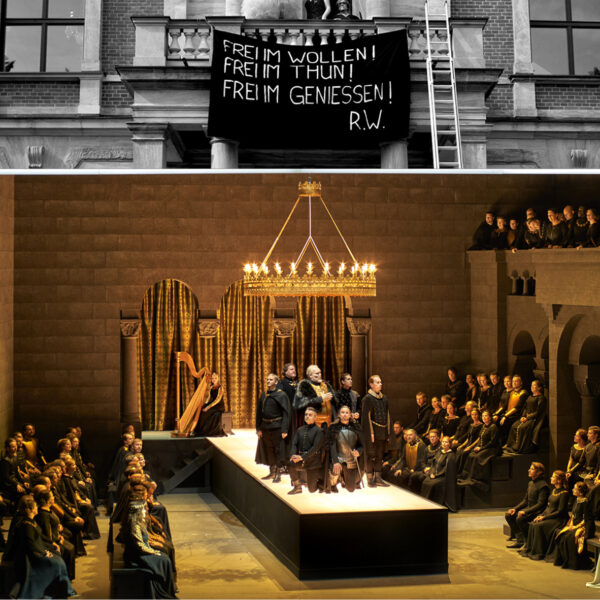

Tout commence par un film, projeté à l’arrière-plan. Une blonde sexy (Venus) conduit une camionnette déglinguée à travers la forêt de Thuringe – un travelling vu du ciel nous montre la « vraie » Wartburg –, avec à son bord un clown McDo (Tannhäuser), un nain habillé comme Oskar dans Le Tambour de Günter Grass (le comédien Manni Laudenbach) et la drag-queen anglo-nigériane Le Gateau Chocolat. Adeptes de l’idéologie libertaire, les quatre saltimbanques passent leurs journées à placarder des affiches portant la célèbre formule de Wagner : « Frei im Wollen, Frei im Thun, Frei im Geniessen » (« Libre de décider, libre d’agir, libre de jouir »).

Quand Venus, après avoir volé de l’essence à une station-service, écrase un policier, Tannhäuser comprend que cette errance ne peut plus durer. Lors d’une étape devant un fast-food ressemblant à la maison des Sept Nains dans Blanche-Neige (on glisse régulièrement des images du film à une vraie camionnette, posée au centre du plateau), il annonce à sa partenaire de road-movie son intention de partir.

Le changement de tableau, au milieu du I, nous le montre ensuite sur la pelouse devant le Festspielhaus. Il croise des pèlerins/spectateurs se rendant à une représentation de Tannhäuser, puis la soprano incarnant Elisabeth, qui le gifle, et les interprètes des chevaliers de la Wartburg, qui le convainquent de revenir chanter avec eux. Arrachant sa perruque de clown, il redevient le ténor vedette de la production, avec toutes les contraintes qu’implique ce retour dans un univers aux normes inflexibles.

Rien de vraiment nouveau dans ce premier acte, dont les astuces vidéographiques rappellent le début de Macbeth de Verdi, relu par Dmitri Tcherniakov à Paris, et celui d’Alceste de Gluck, scénarisé par Alex Ollé à Lyon. D’abord perturbant, le propos s’avère rapidement lisible et, même si l’on est très loin des didascalies du livret, le message de Wagner passe. Quant au manque de fini dans les détails, perceptible en cette deuxième représentation, il sera très certainement réglé au fil des reprises.

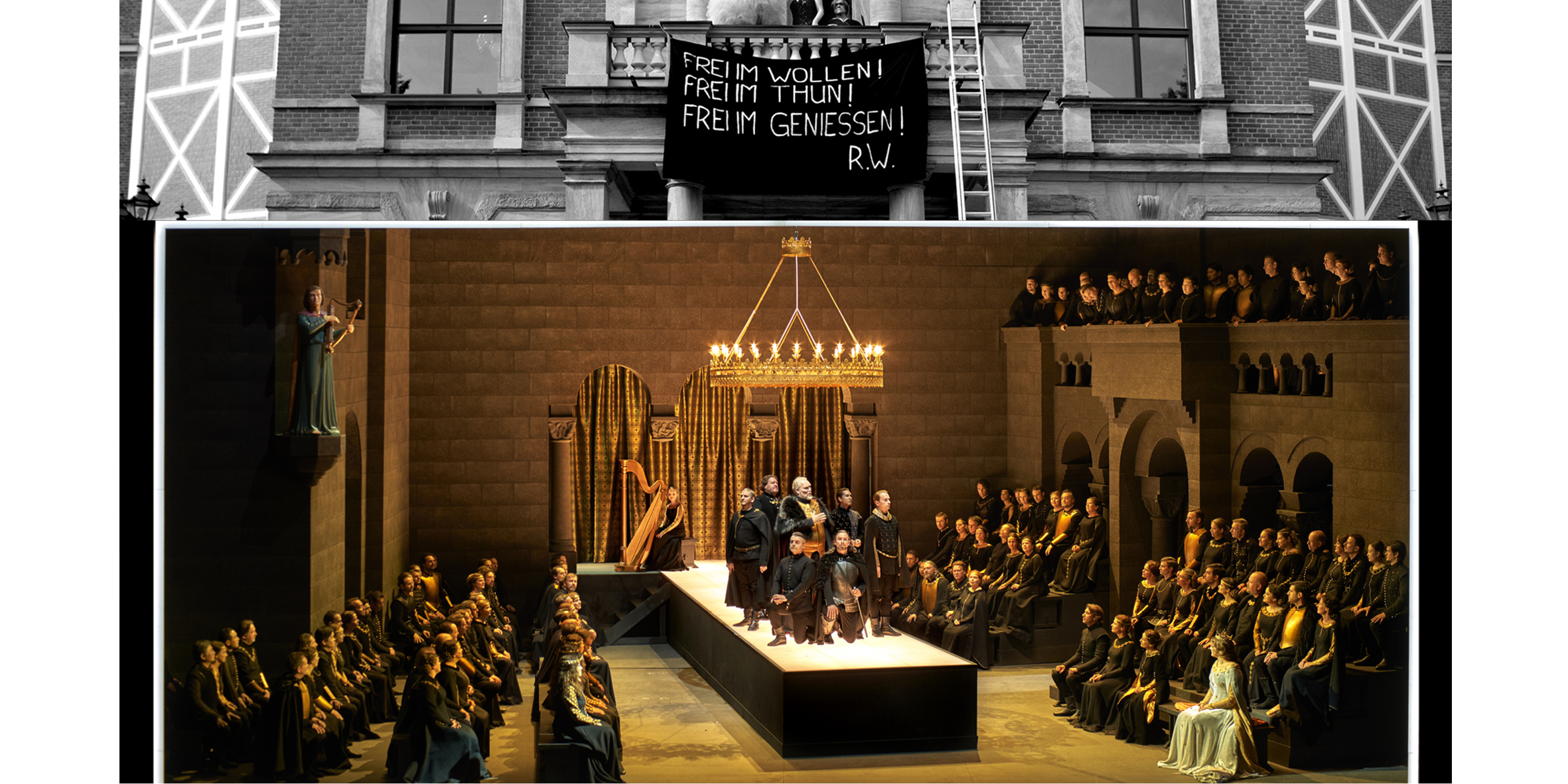

Le II est le clou de la production. Comme on s’y attendait, on est désormais à l’intérieur du Festspielhaus. Le deuxième acte de Tannhäuser va commencer, dans un décor et des costumes moyenâgeux tout droit sortis de l’époque de Cosima. Pendant l’introduction orchestrale de « Dich, teure Halle », des images commencent à défiler sur un écran en surplomb, filmées en direct dans les coulisses : la joie mêlée d’inquiétude de la soprano, recoupant celle d’Elisabeth dans l’opéra ; les appréhensions du ténor qui l’avait abandonnée, identiques à celles de Tannhäuser ; la jalousie, puis la grandeur d’âme, du baryton jouant Wolfram, évidemment épris de la cantatrice…

Le dispositif se complexifie quand apparaissent, pendant le concours, les images de Venus, Oskar et Le Gateau Chocolat en train de s’introduire subrepticement dans le bâtiment par la façade. L’irruption des trois perturbateurs sur le plateau fait scandale, d’autant qu’elle est suivie par celle (réelle) de policiers appelés au téléphone (sur l’écran) par Katharina Wagner, la directrice du Festival. Elle rappelle aussi les souvenirs de sa parenthèse anarchiste au ténor, qui s’enfuit dans un charivari digne des Marx Brothers.

Après ce deuxième acte éblouissant, tout à la fois parodique, virtuose dans sa manière de superposer tradition et modernité, et visuellement en accord avec la musique, le troisième fait l’effet d’une douche froide. Dans un décor de décharge publique, Oskar touille des flageolets dans une casserole, devant la camionnette abandonnée par Venus et Le Gateau Chocolat, partis vers d’autres horizons. Il commence à les manger, puis se lève, déchire une des affiches vues au premier acte, et part se soulager derrière le véhicule. Le spectateur se frotte les yeux, en se demandant comment une musique aussi sublime a pu inspirer à Tobias Kratzer pareille vulgarité.

Et ce n’est pas fini ! Des pèlerins habillés en migrants traversent la décharge, en emportant tout ce qu’ils trouvent. Une Elisabeth en voie de clochardisation copule avec Wolfram, costumé en clown McDo pour ressembler à son rival. Puis, semble-t-il, elle se suicide et meurt dans les bras d’un Tannhäuser lui aussi clochardisé, dans un environnement d’un prosaïsme et d’une trivialité on ne peut moins propices à une rédemption explicitement refusée. Difficile de faire plus laid, plus rabâché, plus infidèle au livret et plus incohérent par rapport à ce qui a précédé !

Orchestralement, le compte n’y est pas. Dirigé par un Valery Gergiev inégal, alternant transcendances et passages à vide, la phalange de Bayreuth se montre sous un jour moins flatteur qu’à l’ordinaire. Les sonorités ne sont pas toujours soignées, les décalages entre pupitres témoignant d’un évident manque de préparation, imputable à l’agenda démentiel du chef russe, qui l’empêche d’assurer le temps de répétition nécessaire.

Mêmes incertitudes du côté des chœurs du Festival, vocalement superbes, mais pas toujours en phase avec la fosse, et d’un aréopage de chevaliers disparate, qui a bien du mal à s’accorder avec Valery Gergiev dans le finale du I.

Côté chanteurs principaux, Bayreuth est à la hauteur de ses standards actuels : somptueux Landgrave de Stephen Milling, Wolfram stylé de Markus Eiche, Tannhäuser infatigable d’un Stephen Gould plus émouvant qu’en 2005, Venus scéniquement électrisante et vocalement passable d’Elena Zhidkova.

L’étoile de la soirée est évidemment Lise Davidsen, en débuts in loco et conforme aux espoirs soulevés par sa victoire au Concours « Operalia », son Ariadne aixoise et, surtout, son premier récital chez Decca (voir O. M. n° 151 p. 77 de juin 2019). Toutes les qualités précédemment décrites sont au rendez-vous, celles qui font de la jeune soprano norvégienne la plus grande voix wagnérienne entendue à Bayreuth depuis Nina Stemme, en 2005.

RICHARD MARTET

PHOTO © BAYREUTHER FESTSPIELE/ENRICO NAWRATH